エネラボ所長

エネラボ所長正直、蓄電池の営業で『停電は怖いですよ』と言うだけでは、説得力に欠けます。過酷な状況をあえて選び、その不便さや課題を自ら証明しようと思い実施しました。

もし、真夏の最も暑い日に電気が止まったら、ご家族は安全に朝を迎えられますか?

近年、災害激甚化と電力価格高騰により、停電リスクは他人事ではありません。特に夏場の停電は、熱中症の危険を伴う深刻な問題です。

- 高額な蓄電池は本当に必要か?

- 停電時、どこまで電気が使えるのか?

その疑問に答えるため、太陽光発電の専門家である私自身が、電気代高騰前の2018年冬に2日間の擬似停電生活を体験しました。

このレポートは、冬の経験から客観的に判断した夏の危機と、必要な電力データを徹底解説するものです。あなたの不安を解消し、家族を守るために本当に必要な備えを、この記事で見つけてください。

「停電体験」を試みた動機

正直、蓄電池の営業で『停電は怖いですよ』と言うだけでは、説得力に欠けます。過酷な状況をあえて選んで、その怖さ不便さを自ら証明するしようと思い実施しました。

高額な蓄電池の導入検討は、誰もが不安になるものです。その不安の多くは、「本当に災害時に機能するのか?」「我が家にはどれだけの容量が必要なのか?」という不確実性から生まれています。

この章では、その不確実性を排除し、あなたが自信を持って判断できるよう、私自身が身をもって体験した最も根源的な動機からお伝えします。

なぜ擬似停電生活を試みたのか?

蓄電池は、決して安い買い物ではありません。高額な設備投資を検討されている皆さんが「本当にその費用に見合うメリットが得られるのか?」「いざという時に本当に家族を守れるのか?」と疑問を持つのは当然です。

私自身、この製品を扱う人間として、お客様が抱える不安に対して曖昧な情報や営業トークではない「確かな事実」をお届けする必要があると考えていました。

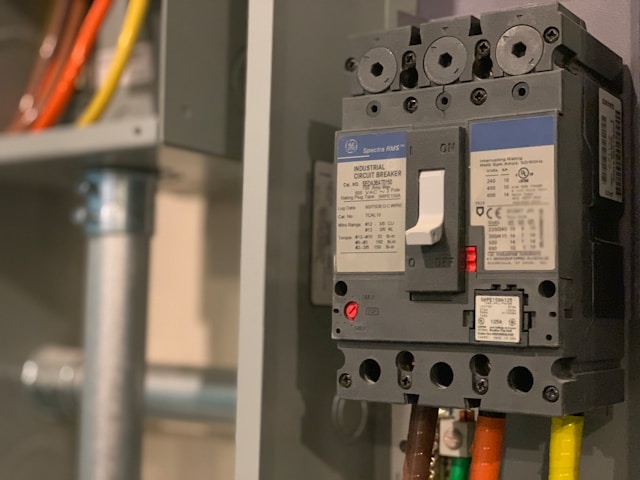

そこで、「停電時の課題を身をもって知る」ことが、最高の説得力になると判断し、自らの手で自宅アパートのブレーカーを落とし、日常の不便さを体感するという実験に挑みました。

私は電気代高騰前の2018年冬に、暖房のない自宅で2日間の擬似停電生活を送りました。その目的は、「停電時に何が最も困るのか」「家族の生活維持に何が切実な課題となるのか」を体感し、把握することでした。

その結果、冬場の寒さ対策や夏の熱中症リスクなど、季節を問わず電気がない状況が健康を脅かす問題であることを痛感しました。

このレポートは、当時のリアルな不便さや困りごとを客観的に検証し、「季節や地域に関係なく、本当に必要な備え」を明確に示すことを目的としています。

古い経験を今振り返る意義

私がこの実験を行った2018年頃は、まだ電気代が比較的安定しており、蓄電池は「趣味の領域」を出ない高額な設備でした。しかし、現在は状況が一変しています。

まず、電気代の高騰が止まりません。さらに、激甚化する自然災害により、停電はいつ起こるかわからないリスクとなりました。

当時と今で変わらないのは、「停電時の備えの重要性」です。そして変わったのは、「現在の高性能な蓄電池は、当時の課題を全て解決できる」という事実です。古い経験だからこそ、現在の技術の進歩と、備えないことの恐ろしさをお伝えできます。

体験の「前提条件」とルール設定

このレポートの信頼性を担保するため、体験のルールを明確にします。私たちは、当時住んでいた自宅アパート一帯だけが孤立して停電したという、最も現実的な状況を想定しました。

- 期間と環境

2018年冬の2日間。およそ48時間にわたり、家族(配偶者の方)との電気のない生活を体験しました。日中の天候は晴れ/曇りで、冬特有の日照時間の短さを実感できる環境でした。 - 停電のルール

- 電源

契約している電力会社からの送電を完全に遮断。自宅に太陽光発電設備がないため、外部からの充電、ポータブル電源、発電機の使用は一切禁止としました。完全に外部電力に頼らない生活を再現しました。 - 行動と買い物

休みを利用した停電生活とし、通勤はありません。しかし、自宅周辺のコンビニや商店は停電中と仮定し、買い物は一切禁止としました。 - 食事

朝食、昼食、夕食はすべて冷蔵庫にあるもののみで対応しました。家族の生活を維持することの難しさを痛感しました。

- 電源

- 目的

暖房や給湯設備が使えない極限の状態で、「停電時に何が最も困るのか」「家族にとって何が命に関わるのか」という課題を体感し、把握することに焦点を絞りました。

停電初日:昼間の「油断」と暗闇が招いた体調不良

ブレーカーを落とした瞬間、まず感じたのは静寂と、その後に来る『寒さへの恐怖』でした。電気が止まると、生活の快適性は一瞬で崩壊します。

この章では、停電開始から一夜を明けるまでの具体的な困りごとを、発生した課題別にお伝えします。暖房や給湯が使えないアパートで、家族と乗り越えようとした結果、何が最も生活維持に不可欠なのか、そして何が精神的な限界だったのか、そのリアルな現実をご覧ください。

停電開始直後:寒さへの体感と「我慢」の限界

停電を朝に開始したことで、まず直面したのは冬の寒さでした。

- 体感と対策

休日で在宅のため、すぐに寒さを感じました。幸い、厚着や毛布を重ねることで何とか乗り切れるレベルでしたが、「我慢」はあくまで一時的な対策にすぎず、根本的な解決ではないことを認識しました。 - 給湯が使えない生活

朝食の準備や、顔を洗うなどの日常生活で給湯設備が使えないことが、生活ルーティンの崩壊を招きました。。そのため、わが家ではガス契約にもかかわらず、お湯が使えない生活を強いられました。

【注意喚起】

「うちはオール電化じゃないから大丈夫」と思われる方もいるかもしれませんが、多くのガス給湯器は、点火や温度調節を電気で制御しています

昼間の停電:油断大敵の「食」への不安

日中の活動時間帯で最も気を遣い、不安が大きかったのは、食品の安全でした。

- 冷蔵庫の切迫感

のどが渇いても、普段何気なく行っていた冷蔵庫の開閉を極力控えました。開けるたびに庫内の温度が上がり、中の食品がすぐにダメになってしまうのではないかという不安が常にありました。 - 冷凍庫と家電への不安

冷蔵庫以上に、冷凍庫の氷が溶け、故障しないかという不安は大きかったです。この体験が2日間と分かっていても、高価な家電へのダメージと食品の廃棄は強く避けたい問題でした。

2-3. 夕方からの異変:「暗闇」が招く体調の崩壊

異変が起きたのは、太陽が沈み、部屋の中が暗くなり始めた夕方からです。

- 光の欠如が体に与える影響

冬場で日が沈むのが早く、まだ早い時間から照明がないことによる眼精疲労がまず症状として出ました。 - 想像を超える体の疲弊

薄暗い中での活動は想像以上に目に負担をかけ、眼精疲労からくる体調の悪化(気持ち悪さなど)を招きました。電気が使えないことは、単なる不便ではなく、体の回復を阻害し、体調を悪化させる要因であることを痛感しました。 - 翌朝の光のありがたみ

翌朝、太陽が昇り部屋に光が入ってきたときの安堵感は、電気の存在がいかに人間の健康に不可欠かを物語っていました。

停電2日目:長期化で露呈する「情報・水」と安心の価値

停電2日目の朝、心の中で確信したのは、『電気がない状態では、3日目には家族の健康を維持できない』ということでした。この限界を知ることが、備えの出発点です。

第1章・第2章の体験から、停電時の課題は「冬の寒さ」「食の安全」「健康維持」といった、複数の切実な課題が同時に発生することだと明確になりました。この章では、この複合的な課題を乗り越えるために、蓄電池がどのように機能するのか、家族の安心を設計する具体的な方法を解説します。

昼夜を問わず稼働が必要だった「命綱」家電の特定

擬似停電で最も気を遣い、ストレスを感じた課題から、蓄電池があれば何を優先的に動かすべきだったかを具体的に特定します。

- 食の安全の維持

冷蔵庫・冷凍庫の24時間稼働は、食品の廃棄を防ぐだけでなく、精神的な安心のためにも必須です。 - 健康と生活の維持:

- 夕方の眼精疲労を避けるための最低限の照明。

- 給湯器の制御を動かすためのごくわずかな電力(ガス給湯器の場合)。

- 情報と通信の確保(※注意点あり):

- 災害情報を得るためのスマートフォンやポータブルラジオ、テレビを動かす電力は重要です。

ルーターを通じたネット通信は、地域の通信設備が停電している場合、利用できない可能性があります。そのため、通信手段を100%過信せず、バッテリー確保とラジオの準備など、複数の手段を講じることが重要です。

- 季節限定の備え

寒さを凌ぐための短時間の電気毛布や湯沸かし器の利用、または夏場の扇風機やスポットクーラーの稼働。

体験から導き出す「蓄電池」の二重の価値

太陽光発電設備がないアパートでの経験を根拠に、蓄電池が提供する価値を明確にします。

- 冬の備え: 給湯制御を確保し、冷蔵庫を維持することで、寒さ以外のストレスを軽減する。

- 夏の備え: 猛暑時の熱中症リスクを回避するための、最低限の冷却機器の電力を確保する。

停電時に暗闇で体調を崩すリスクを解消。蓄電池に貯めた電力で照明と情報機器を確保し、精神的な負担と眼精疲労を劇的に解消します。

体験から逆算する「最適な容量」の判断軸

私たちは極力節約しましたが、それでも冷蔵庫や最低限の照明は必要でした。容量選びで大切なのは、『我慢の限界ライン』を理解し、それを超える安心を数字で確保することです。

電力会社から提供されるデータやシミュレーションだけでは、災害時の「心理的な安心」に必要な容量を測ることはできません。私たちは2日間の擬似停電体験から、「何が足りなかったか」を逆算し、具体的な容量の目安を提示します。

必須家電の「総必要時間」の計算と消費電力

最も重要なのは、「最低限の生活を維持するために、何時間稼働が必要か」という視点です。

| 必須機能 | 稼働時間(24時間あたり) | 主な対象家電 | 必要な電力の目安 | 備考 |

| 食料の維持 | 24時間 | 冷蔵庫、冷凍庫 | 1.0~1.5 kWh | 24時間稼働が前提。容量に最も大きく影響。 |

| 夜間の安心 | 4~6時間 | LED照明(8〜10畳用) | 約0.5 kWh | 暗闇による眼精疲労、精神的な負担を解消。 |

| 情報収集 | 4~6時間 | スマホ充電、ルーター、テレビ | 0.2~0.5 kWh | 通信機器のバッテリー維持。 |

| 空調・給湯 | 1~3時間(合計) | 6畳用エアコン、給湯器、電気毛布 | 0.4~1.5 kWh | 空調は要警戒。短時間の利用でもQOLと健康維持に貢献。 |

この総稼働時間と消費電力から、ご家庭のライフスタイルに合わせて合算することで、「わが家が1日に最低限必要な電力(kWh)」を導き出すことができます。

家族構成で変わる必要容量

夫婦二人での体験を踏まえると、最低限の生活維持に必要な電力は比較的抑えられます。しかし、家族構成が変われば、必要な容量も大きく変わります。

- 小さな子どもがいる家庭

冷暖房の使用優先度(夏場の扇風機など)が高まり、粉ミルク用の湯沸かしや照明時間が長くなるため、より大きな容量が必要です。 - 高齢者がいる家庭

寒暖差による体調悪化のリスクが高まるため、暖房機器(電気毛布など)の長時間利用が想定され、容量はさらに大きくなります。

結論:最低限の安心を確保するための目安

私たちが体感した「最低限の生活」を2日間維持するためには、7kWh~8kWh程度の蓄電池容量が目安となります。

正直、これはかなり厳しい数値です。 1日で7kWh~8kWhあれば余裕が持てますが、2日間となると、極限まで運用を切り詰めないと維持できません。 冬の停電生活で厚着で過ごし、全く冷暖房を使わなかったことがこの数値に収まった最大の要因です。

これは、かろうじて生活を維持できる「命綱」としての基準であることをご認識ください。より快適な生活(エアコンの計画的な利用など)を望む場合は、さらに大きな容量が必要です。まずはこの「最低ラインの安心」を確保するために、具体的な見積もりで必要な容量を確認しましょう。

第4章:まとめ:生涯コストの削減と安心の「本命」

停電を経験してわかったのは、蓄電池は『家族の命と健康を守るための、最も合理的な出費』だということ。不安を抱えたまま立ち止まるのではなく、まずは『わが家にとっての最適解』を見つける一歩を踏み出してください。

私が身をもって体験した2日間の停電生活は、蓄電池が単なる「災害時の保険」ではない」ことを教えてくれました。現代における蓄電池導入の価値は、以下の二重のメリットで判断されるべきです。

最終的な判断軸

- 経済合理性:生涯コストの削減が「本命」

- 電力料金が不安定な時代、深夜の安い電力を貯めて日中に使うことで、毎月の電気代を継続的に削減できます。補助金は一時的な「おまけ」ですが、この数十年にわたる電気代の削減こそが、導入の最大の目的です。

- 電力料金が不安定な時代、深夜の安い電力を貯めて日中に使うことで、毎月の電気代を継続的に削減できます。補助金は一時的な「おまけ」ですが、この数十年にわたる電気代の削減こそが、導入の最大の目的です。

- 安心(非経済性):健康と生活の維持

- 季節を問わず家族の健康と生活を維持するための「命綱」としての役割です。冬の寒さや夏の熱中症リスクから、体調不良を招く暗闇の解消まで、これは金銭に換算できない最も重要な価値です。

後悔のない「備え」のために

このレポートを通じて、「停電は怖い」と不安を煽りたかったのではありません。そうではなく、「設置しないことによる生活維持の難しさ」という、普段は見えない現実的なリスクを伝えたかったのです。

蓄電池は、家族の安全と健康を守り続けるだけでなく、電気代の削減効果で、家計の負担を長期的に軽減することができます。

後悔のない備えは、まず「自分の家に何が必要か」を知ることから始まります。この体験レポートを読んで、少しでもご自宅の備えに不安を感じた方は、ぜひ一歩踏み出し、ご自宅に必要な容量の目安や見積もりから始めてみてください。

コメント